Comment aider les vignes en cas de sécheresse ou de forte chaleur ?

Face à l’intensification des épisodes de sécheresse et des vagues de chaleur, la vigne, pourtant réputée pour sa rusticité, subit des contraintes de plus en plus marquées. Le déficit hydrique et les températures extrêmes peuvent ralentir la croissance de la plante, perturber la maturation des baies et altérer l’équilibre aromatique des vins. Dans ce contexte, les viticulteurs doivent adapter leurs pratiques culturales pour protéger les ceps et garantir la qualité de la récolte. Gestion raisonnée de l’eau, protection du sol et du feuillage, choix de variétés plus résistantes ou encore ajustements de la conduite du vignoble deviennent autant de leviers essentiels pour limiter l’impact du stress climatique et préserver la pérennité des exploitations.

1. Comprendre l’impact du climat sur la vigne

A. Impact de la sécheresse et des fortes chaleurs sur les vignes

La sécheresse et les fortes chaleurs exercent un stress important sur la vigne, modifiant à la fois son développement végétatif et la qualité des raisins. Le manque d’eau réduit la disponibilité en nutriments et ralentit la croissance des rameaux comme des feuilles. Les jeunes pousses peuvent se dessécher, tandis que la surface foliaire diminue, limitant la photosynthèse et donc la capacité de la plante à produire les sucres nécessaires à la maturation des baies.

Les températures élevées accentuent ce phénomène en provoquant une évapotranspiration rapide et un risque de fermeture des stomates, mécanisme de défense qui bloque les échanges gazeux mais ralentit aussi la photosynthèse. Les grappes, exposées à un rayonnement solaire intense, peuvent subir des brûlures directes : la pellicule des raisins brunit, la pulpe se déshydrate et la concentration en sucres augmente plus vite que la maturité phénolique, entraînant un déséquilibre entre alcool potentiel, acidité et arômes.

À long terme, une sécheresse prolongée peut affaiblir le système racinaire et compromettre la production des années suivantes. Ces conditions extrêmes ne menacent donc pas seulement la récolte en cours, mais aussi la pérennité des ceps, obligeant les viticulteurs à repenser leurs pratiques culturales pour limiter l’impact de ces stress climatiques.

B. Effets physiologiques du stress hydrique sur la vigne

Le stress hydrique provoqué par une sécheresse ou une disponibilité en eau insuffisante entraîne une série de réactions physiologiques chez la vigne, qui cherche à préserver ses fonctions vitales.

Lorsque l’eau du sol devient rare, la vigne ferme progressivement ses stomates, ces petits orifices situés sur la face inférieure des feuilles. Cette fermeture limite les pertes d’eau par transpiration mais réduit en même temps l’absorption de dioxyde de carbone, freinant la photosynthèse et donc la production de sucres indispensables à la maturation des raisins.

Le manque d’eau modifie également l’équilibre hormonal de la plante, en augmentant la production d’acide abscissique (ABA). Cet hormone de stress stimule la fermeture des stomates et régule la croissance, entraînant souvent un ralentissement du développement des jeunes pousses et une diminution de la surface foliaire.

Les baies réagissent elles aussi : leur croissance est limitée, leur volume diminue et leur concentration en sucres et en composés phénoliques peut s’élever plus rapidement, ce qui influence la richesse en alcool et la structure tannique du vin. En parallèle, l’acidité totale baisse plus vite sous l’effet des températures élevées, ce qui peut déséquilibrer le profil aromatique.

À long terme, si le stress hydrique est sévère et répété, la vigne mobilise ses réserves et peut voir son système racinaire s’affaiblir, ce qui réduit sa capacité à puiser l’eau en profondeur et compromet la production des années suivantes. Ainsi, le stress hydrique agit non seulement sur la récolte en cours, mais aussi sur la pérennité et la santé globale du vignoble.

2. Solutions préventives pour préparer les vignes aux périodes de sécheresse

A. Gestion adaptée des sols pour conserver l'humidité

Une gestion du sol adaptée est primordiale. L’enherbement maîtrisé, qu’il soit permanent ou temporaire, contribue à améliorer la structure du sol et sa capacité de rétention d’eau, tout en réduisant l’érosion. Il convient cependant de contrôler la concurrence hydrique en adaptant la tonte ou le roulage. Le paillage organique, réalisé avec de la paille, des sarments broyés ou du compost, réduit l’évaporation et maintient une humidité plus constante au niveau des racines. Le travail du sol doit rester superficiel pour préserver les capillaires qui retiennent l’eau.

B. Techniques de taille et de conduite pour limiter l'évapotranspiration

Pour limiter l’évapotranspiration et préserver l’humidité du sol en période de sécheresse, certaines pratiques de taille et de conduite de la vigne sont particulièrement efficaces. Elles visent à réguler la surface foliaire et à protéger les grappes tout en maintenant l’équilibre entre croissance végétative et maturation des raisins.

La taille d’hiver doit rester modérée afin d’éviter une vigueur excessive au printemps, qui entraînerait un développement trop important de la surface foliaire et donc une plus forte transpiration. Une charge en bourgeons bien ajustée permet de limiter la densité du feuillage tout en assurant une production équilibrée.

Pendant la saison végétative, il est essentiel de pratiquer un effeuillage raisonné. Retirer uniquement les feuilles situées autour des grappes du côté le moins exposé au soleil (généralement côté levant) favorise l’aération et limite les risques de maladies, tout en maintenant un ombrage protecteur du côté le plus chaud (souvent côté couchant). Cette approche réduit les brûlures des baies et évite un stress hydrique accru.

La gestion de la hauteur du feuillage doit également être réfléchie : conserver une surface foliaire suffisante assure une photosynthèse optimale et un ombrage naturel du sol, ce qui diminue l’évaporation. Un rognage trop court exposerait le sol et les grappes au rayonnement direct, accentuant la déshydratation.

C. Choix de cépages et porte-greffes résistants au stress hydrique

Le choix de cépages et de porte-greffes adaptés est un levier essentiel pour préparer un vignoble aux épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs. Certains disposent naturellement de caractéristiques morphologiques et physiologiques qui leur permettent de mieux résister au déficit hydrique, soit en limitant leurs besoins en eau, soit en explorant plus efficacement les couches profondes du sol.

Cépages plus tolérants à la sécheresse

Les variétés à cycle long, à feuillage épais ou à baies à peau plus épaisse supportent généralement mieux les périodes de forte chaleur. Parmi les exemples souvent cités dans les vignobles européens, on retrouve la Syrah, le Grenache, le Carignan, le Mourvèdre, le Cinsault ou encore, en blanc, le Vermentino (Rolle) et la Clairette. Ces cépages sont couramment cultivés dans les régions méditerranéennes, où ils ont développé une bonne résistance au stress hydrique. Dans les régions plus septentrionales, certains producteurs s’orientent aussi vers des cépages tardifs comme le Cabernet Sauvignon, capable de supporter un climat plus chaud et sec.

Porte-greffes résistants à la sécheresse

Le rôle du porte-greffe est déterminant, car c’est lui qui développe le système racinaire et conditionne la capacité de la vigne à aller chercher l’eau en profondeur. Les porte-greffes issus de croisements de Vitis berlandieri, espèce naturellement adaptée aux sols secs et calcaires, sont réputés pour leur tolérance. Parmi les plus utilisés, on peut citer :

- 110 Richter (110 R) : très vigoureux, avec un enracinement profond, adapté aux sols secs et caillouteux.

- 140 Ruggeri (140 Ru) : particulièrement résistant à la sécheresse, idéal pour les sols pauvres et calcaires.

- 1103 Paulsen (1103 P) : bon compromis entre vigueur et adaptation aux sols secs, largement employé en climat méditerranéen.

- 41 B Millardet et de Grasset (41 B) : bien adapté aux sols calcaires et secs, mais de vigueur plus modérée.

3. Les actions de protection pendant les canicules

Lors d’un épisode de canicule, il est crucial d’agir rapidement pour limiter les effets du rayonnement intense et des températures extrêmes sur la vigne et les grappes. Ces interventions, essentiellement temporaires, visent à réduire la température de l’air et du sol autour des ceps, protéger le feuillage et éviter les brûlures des baies :

- Préserver un couvert végétal protecteur : Éviter tout effeuillage ou rognage sévère juste avant ou pendant la canicule. Les feuilles servent d’écran naturel contre le soleil.

- Mettre en place des filets ou toiles d’ombrage : Dans les parcelles les plus sensibles ou jeunes plantations, l’installation temporaire de filets d’ombrage, de voiles ou de toiles légères peut réduire la température ressentie par les grappes et limiter les brûlures.

- Pulvérisations à base d’argile ou de kaolin : Certaines exploitations utilisent des produits réfléchissants (argile blanche micronisée, kaolin) en pulvérisation foliaire. Ces films minéraux agissent comme un écran solaire naturel, réduisant l’absorption de rayonnement et la température des baies.

- Gestion raisonnée de l’irrigation: Si la réglementation locale l’autorise, un arrosage au goutte-à-goutte ou un apport d’eau ciblé pendant les heures les plus fraîches (tôt le matin ou en soirée) aide à maintenir un minimum d’humidité dans la zone racinaire, sans provoquer de choc thermique.

- Protection du sol : Le maintien d’un paillage (paille, sarments broyés, compost) limite l’évaporation et garde le sol plus frais. Un couvert végétal bien géré peut également jouer un rôle tampon, mais il doit être maîtrisé pour éviter la concurrence en eau.

A. Irrigation raisonnée : quand et comment arroser les vignes

L’irrigation raisonnée vise à apporter à la vigne juste la quantité d’eau nécessaire, au bon moment, afin de soutenir la plante sans perturber la qualité du raisin ni épuiser les ressources. Cette approche est d’autant plus importante que de nombreuses régions viticoles sont soumises à des restrictions d’eau et que l’excès d’irrigation peut diluer les arômes ou favoriser une croissance végétative excessive.

L’arrosage s’envisage uniquement lorsque le stress hydrique devient préjudiciable, ce qui se détecte par plusieurs indicateurs : baisse de la turgescence des feuilles, ralentissement de la croissance des jeunes pousses ou mesure du potentiel hydrique foliaire (par chambre à pression) indiquant un déficit marqué. Les périodes les plus critiques se situent :

- au moment de la floraison et de la nouaison, pour assurer une bonne fécondation et la formation des baies ;

- au début de la véraison, lorsque les baies commencent à changer de couleur et à accumuler les sucres ;

- en cas de sécheresse prolongée en été, si l’état de la vigne menace la maturation ou la survie du cep.

En revanche, un arrosage trop abondant en fin de maturation peut diluer les sucres et modifier l’équilibre aromatique.

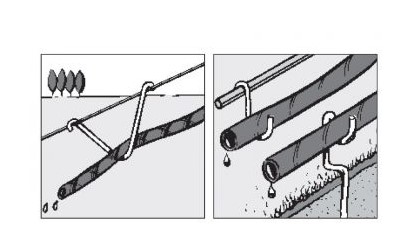

La méthode la plus efficace est le goutte-à-goutte, qui délivre l’eau directement au niveau des racines, limitant l’évaporation et le développement des maladies. Les apports doivent être modérés et fractionnés, afin de stimuler l’enracinement en profondeur plutôt que de favoriser un enracinement superficiel.

Il est recommandé d’intervenir tôt le matin ou en soirée, lorsque les températures sont plus basses, pour réduire les pertes par évaporation et éviter les chocs thermiques. L’utilisation de sondes d’humidité du sol ou de tensiomètres permet d’ajuster la fréquence et le volume des apports avec précision.

Pour conclure, face aux épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs, la vigne se trouve confrontée à un stress hydrique et thermique qui peut compromettre à la fois sa santé et la qualité des raisins. Comprendre les mécanismes physiologiques du stress et ses effets sur la plante permet de mettre en place des stratégies efficaces pour limiter son impact. La combinaison de pratiques préventives — choix de cépages et de porte-greffes résistants, gestion raisonnée du sol, paillage, taille et conduite adaptées — et d’actions de protection ponctuelles — irrigation maîtrisée, ombrage des grappes, pulvérisations réfléchissantes — constitue un arsenal complet pour préserver la vigne. En adoptant ces mesures, les viticulteurs peuvent non seulement atténuer les effets immédiats des vagues de chaleur, mais aussi renforcer la résilience de leurs vignobles face aux défis du changement climatique, assurant ainsi la pérennité et la qualité de leur production.